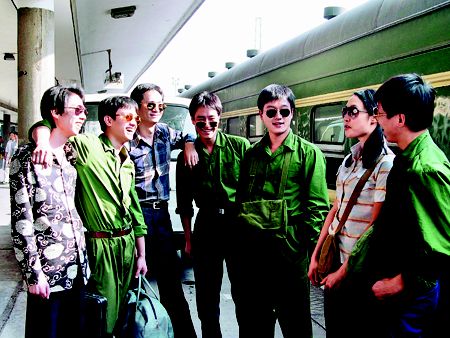

对“方言、高洋、李白玲”他们来说,在广州倒卖彩电、珠江边嬉戏、友谊商店购物都是生命中不能忘记的“青春日子”,可是看着他们满口京腔侃完又侃,广州观众却不买帐,在以“收视定英雄”的今天,《与青春有关的日子》直接从黄金档移到了非黄金档,与网上的一致叫好形成鲜明对比。出现这样“水土不服”的症状,身兼导演和编剧的叶京态度很明确,因为这部剧他根本没打算“让广州观众看明白!”作为主演的佟大为(blog)就很客观,觉得第一轮放映口碑不好,和浓厚的京味有关,期待在二三轮重播时再度发力。

在《与青春有关的日子》播出之后,叶京相信已经被媒体“轰炸”得有点烦了。所以当这部剧日前在广州播出的时候,他已经有点没好气了。不再想说这部剧,好像那就是个烂摊子了,随它去吧。他甚至不想接受采访:“关于这部剧的东西,网上都大把了,你干脆去扒点下来得了。再不济你自个儿编吧。我不告你,绝对不告你。”但是,在说到这部剧由于收视太低退出黄金档的时候,他还是忍不住接下了话茬。声调平静,语言激愤:“我就是要跟广州观众为敌……广州观众和上海观众要是看得懂,我这戏也就白拍了。”

“这戏不是我拍的,别问我了”

信息时报:《与青春有关的日子》正在广州影视播出,第一天收视还不错……

叶京:别蒙我了。广州人看得懂么?怎么可能收视好。

信息时报:嗯,第二天收视狂跌。

叶京:这戏不是我拍的,别问我了。

信息时报:啊?为什么不是你拍的啊?

叶京:都给剪成一“太监”了,能算我的戏吗?你也该在网上看到新闻了吧。我根本就不承认电视台播的32集的版本。那是制片方剪的。这事儿我懒得再说了,你去网上瞅瞅吧。他们根本就不懂,电视台说30多集好,他们就在母带上硬剪掉20多集,相当于每两集半就拿掉一集,这还能看吗?只有音像制品那个52集是我自己剪的。

信息时报:感觉在《与青春有关的日子》和你之前拍的《梦开始的地方》有一定的延续性,你是不是打算拍一个怀旧系列啊?但是为什么音像制品上却写着《血色浪漫2》呢?

叶京:得,别说了。人家要怎么写就怎么写。我都说了这戏不是我的,你们别老问我了。(音像制品的版本也不算是你的作品么?)都说了不是我的。

信息时报:你是不是对这些事情特愤怒?

叶京:不怒,我怒什么呀。(是不是因为片子被剪、收视不好的事情受了刺激所以一提这剧就心情不好?)没有,你下回不问我这剧的事情,不谈工作的事情,我好好跟你聊。但这剧我是真没啥说的了。

我特讨厌宣传,拍了个东西之后要腆着脸自己说怎么好怎么不好的,我觉着没劲。爱看不看,不看拉倒,犯得着吗?(那当初为何主动在媒体上说版本被删减的事情呢?)这个其实也就是当时对制片方、电视台和发行商很失望。然后有网站找我做节目,我就把这事给说了,言辞还挺激烈的。后来是媒体跟着追,说得就越来越多了。我当时也就是较一口气,我觉得不服我要澄清这个实事。

“我就是要跟广州观众为敌”

信息时报:其实《与青春有关的日子》这部剧在网上反响挺好的。广州的文化圈好像也很推崇这部剧……

叶京:广州有文化圈吗?网上,网上那都有几个是广州人啊?我跟你说了吧。我就没想让广州人和上海人看懂。要是广州人和上海人都能看懂,我这戏也就白拍了。我,我就是要跟广州观众为敌。

信息时报:可是这么辛苦的拍出一部戏来,只为了给北方观众看,不是挺可惜的吗?

叶京:费劲?我不费劲。这戏我拍得容易着呢。(那么多台词都是你一个人完成的,不费劲吗?还有歌曲,你不是到处收集旧歌,过程也挺艰辛的嘛?)台词有什么难的。我听着歌很快就写出来了。没骗你,真的很顺。那都是我们从前经历过的事情,王朔的小说本来写的就是我们这帮人从前的真事儿,所以台词写得很顺手。到了后来,基本上谁该怎么说话,一蹦就出来,都不用想,因为那就是我们真实生活的语言嘛。

信息时报:话虽这么说,做这戏你应该也期望值挺高的吧?我看到你曾经在接受媒体采访时说,这部剧应当算得上是一本教科书,是本世纪最伟大的中国电视剧?现在在广州和上海都是叫好不叫座,会不会觉得挺郁闷的?

叶京:我那是,我跟我自己牛B 还不行吗?我还说这是我一生的经典呢。(但是,事实上,对于这部剧除了收视数字不够理想之外,很多看过的人都并不觉得你是在吹啊。这部剧的确做得很好。)也没什么好不好的。都给剪成“太监”了,观众看得出来啥呀。

信息时报:这部剧刚开始是笑着闹着的,到后来剧中人死的死失踪的失踪,感觉挺惨的,会不会觉得这种青春太残酷了?

叶京:残酷?死了就残酷了吗?没准我明天两腿一蹬也就死了,有什么好残酷的。

图片如下:

图片如下: